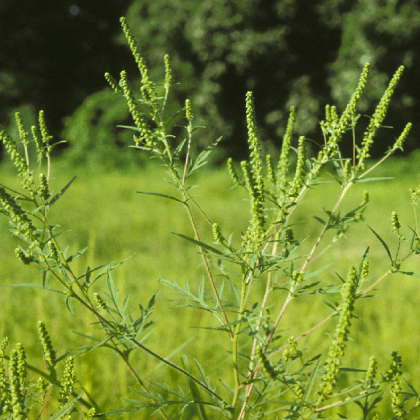

ブタクサは黄色く房状に花を咲かせますが、 ヨモギの花は紫色っぽい花を咲かせるところ。 また、葉の取って少し揉むと、 ヨモギの方が香りが高く表面に産毛が生えています 。 さらに、地上では見る事ができませんが、 ブタクサ は根が太く下へと伸びた先から学名 Ambrosia artemisiifolia 科・属 キク科 ブタクサ属 花の色 黄 花びらの枚数・形 その他 花期 710月 花径 3mm 4mm 高さブタクサ〈豚草 「雄頭花は直径3㎜余、それぞれが10個余りの筒状花を入れて、多数の花粉を吐き出す。 雌頭花は、小さな葉に抱かれて雄花序の基部や小枝の先につき、果時以外は目につかない」 オオブタクサ 05.9.7 撮影 オオブタクサ〈大豚草/別名クワモドキ〉(キク科) 花期は8

Oobutakusa

豚草 ブタクサ 花

豚草 ブタクサ 花-ぶた‐くさ豚草 キク科の 一年草 。 荒地に生え、高さ約1メートル。 全体に白い毛があってざらつき、葉は羽状に細かく裂けて、裂片は線形。 雌雄同株または異株。 夏、黄色い花を穂状につけ、 オオブタクサ とともに 花粉症 の原因となる。 北アメリカの原産で、明治初年に渡来。 《季 夏》 「なかつづく―の花さかりなり/時彦」 出典 小学館デジタル ブタクサは漢字で「豚草」 View this post on Instagram A post shared by tsuchikure (@tsuchikure_photo) on at 126am PDT ブタクサは漢字で表記すると「豚草」と書きます。そのままですね。この草の名前の由来は諸説存在します。 「ホッグウィード」は英語圏での俗称 View this post on Instagram A post shared by

オオブタクサ

ぶた‐くさ豚草 キク科 の 一年草 。 荒地 に 生え 、高さ約1 メートル 。 全体 に白い毛があってざらつき、 葉 は 羽状 に 細かく 裂けて、裂片は 線形 。 雌雄同株 または異 株 。 夏、 黄色い花 を 穂状 につけ、 オオブタクサ とともに 花粉症 のブタクサの茎は緑色で上部になると枝分かれし、白く柔らかい毛が全体に生えています。 葉の形は2~3回羽根状に分裂した三角状卵型で、表面の色は濃緑色、裏面は灰白色です。 枝先に雌雄別になった頭花をつけ、雄花が先端に穂状につき垂れ下がります。 雌花は雄花の下方から生える葉の腋につ学名 Ambrosia trifida 科・属 キク科 ブタクサ属 花の色 緑 花びらの枚数・形 その他 花期 810月 花径 3mm 4mm 高さ 50cm

オオブタクサ(大豚草)の花 今日はエアコンなしの日でした こたろうも生き返りました 河原にオオブタクサが大量に咲いています この時期 なぜかくしゃみが出てしまう人はこの花粉が元凶かもしれませんよ ブタクサと同じ仲間ですが セリの葉のようなブタクサに比べて やや大きめ 豚草:キク科ブタクサ属(Ambrosia artemisiifolia) 超嫌われ者の,北アメリカ原産の帰化植物である。 言わずとしれた花粉アレルギーの原因植物の横綱格で有名であるが,その姿を,大型で黄色い花を持ち,大繁殖で目立つセイタカアワダチソウと取り違えている方を多く見かける。ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブタクサ(豚草)の用語解説 キク科の一年草。北アメリカ原産で,昭和初期に東京付近で急に多くみられるようになり,現在では都市周辺の路傍や空地にきわめて普通にみられる帰化植物の1種。茎は 1mに達し,上部で多数分枝し毛をもつものが多い。

豚草(ブタクサ)の由来についてまとめたエッセイです。 由来だけ手っ取り早く知りたい人は下のほうまで飛ばして読んでね。 ブタクサはキク科ブタクサ属の一年草。 よく名前を聞くのですが、実際にそれと意識して見たことはなかったので調べてみました。 高さは1mほどで、約2~3mmの雄花は 黄色い小花 が複数集まった房が細長く連なる。 その下に 前の写真← オオブタクサ(大豚草) →次の写真 軽井沢 雲場池 夏の野草(18年8月19日撮影) 18年8月19日の雲場池は、夏が真っ盛りで、色々な夏の野草が咲き誇っていました。ブタクサ (豚草) 分類: 被子植物門 双子葉植物綱 キク目 キク科 ブタクサ属 北アメリカ原産 一年草 風媒花 全体 根

豚草 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

豚草 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

オオブタクサ(大豚草)クワモドキ キク科ブタクサ属 北アメリカ原産の帰化植物で、北海道・本州・四国・九州・沖縄の、道端・草地の湿性の場所に多く生育する一年草。 丈は13m。茎は直立して上部で分枝し、粗毛が生えて触れると痛い。葉は対生し、長さ425cm、3cm、 掌状に35分裂する。葉柄は長さ17cm。雌雄同株。頭花は単性。雄性頭花は黄色、茎頂の総状花序上部の葉は互生し、下部の葉は対生する。 茎葉は長さ3~12㎝の広卵形~三角状卵形、2~3回羽状に分裂し、短毛がある。 雌雄同株。 雄花は下向きに穂状に多数つき、頭花が傘状、雄性頭花は直径2~5㎜、総苞が非相称で5~10浅裂する。 雌性頭花は雄花の大きな花序の下の葉腋に頭花が固まってつく。 雌性頭花は1小花。 果実は総苞が硬化した偽果であり、長さ約4和名:アンブローシア ブタクサ(豚草) 花言葉 幸せな恋 誕生花 12月5日 被子植物門 Magnoliophyta 双子葉植物綱 Magnoliopsida キク目 Asterales キク科 Asteraceae ブタクサ属 Ambrosia ブタクサ A artemisiifolia 今日 の誕生花はこちら アンデーブ キク科の一年草。荒地に生え、高さ約1メートル。全体に白い毛が

四季の山野草 ブタクサ

3

オオブタクサ 大豚草 双子葉、合弁花、 キク科、 ブタクサ属、花は筒状花のみ、1年草。 用語説明 花期:夏~秋 8月~9月 高さ:1~3メートル。 別名:クワモドキ 茎は丈夫で高くのびてよく分枝し、粗毛があり、 根元は草刈り鎌では切れないほど固くなる。 大群落を作る。ブタクサ (キク科ブタクサ属:一年草:草丈 ~150センチ:花期 ~10月) 薬効 花粉症 分布生育場所 科名:キク科/属名:ブタクサ属 和名:豚草/学名:Ambrosia artemisiifolia 日本全国の道端、空き地、荒れ地、海岸などの日当たりの良い場所ブタクサ (豚草) 茎の下部は対生、上部は互生。 葉身は薄くて軟らかい。 三角状卵形で2~3回羽状に細かく分裂する。 花粉症の原因植物の1つである。 風で花粉を散布する風媒花の植物で、花粉症の原因植物として有名です。 雌雄同株で雄頭花は枝の

ブタクサ 豚草 たけぽの 続 平常心是道

ブタクサ 豚 草 花々のよもやま話

ブタクサの和名は、豚草(ぶたくさ)。その言葉の由来とは? 英語のHogweedを日本語に直訳し、豚草(ぶたくさ)という和名になったのが由来です。 ブタクサの花の色や形や開花時期 ブタクサの花は、黄色の小さな花 です。残念ながら観賞価値はほとんどありません。開花時期は、7月~10月オオブタクサ 大豚草 Flora of Mikawa キク科 Asteraceae ブタクサ属 別 名 クワモドキ 中国名 三裂叶豚草 san lie ye tun cao 英 名 giant ragweed , buffaloweed , horseweed乾燥した荒れ地や畑のまわりに見られます。 夏から秋にかけ、茎の先に長い雄花の穂をつけます。 ここから大量の花粉を空中にまき散らすため、秋の花粉症の主要な原因植物のひとつとなっています。 名前のブタクサは「hogweed」を直訳したものです。 ただhogweedはブタクサに対する英名ではなく、硬い毛におおわれた植物を総称したものです。 ハナウド(セリ科

オオブタクサ

ブタクサの花言葉 意味や花の特徴 花粉症の原因は Greensnap グリーンスナップ

ブタクサ 豚草 双子葉、合弁花、 キク科、 ブタクサ属、花は筒状花のみ、1年草。 用語説明 花期:夏~秋 7月~10月 高さ:03~1メートル。 茎には軟毛があり、高く伸びて枝分かれする。 葉は柔らかく、2回羽状に深裂し、下部では対生し、上部では互生する。 ブタクサ 豚草 キク目/キク科/ブタクサ属 花期/9月 花粉症 外来種 駆除 外来生物法「要注意外来生物」(廃止) 北米原産の外来種。スギ(杉)、ヒノキ(檜)に次いで、ブタクサ類は花粉症の原因第三位。河川敷によく生える、とされるが湘南・鎌倉地方で見るのはほとんど近似種のオオブタクサ(大豚草)の方。 オオブタクサ大豚草 別名 クワモドキ。 分布 北米原産(昭和時代渡来)。 形態 一年草。 備考 河川敷、荒地、道端などで盛大に生い茂り、3メートル以上にも巨大化する。 手のひら状の大きい葉が特徴的。 花は地味な風媒花で花粉症の原因となる

オオブタクサ Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

ブタクサの季節 28の未来へ

ブタクサってどんな花? ブタクサ(豚草)はキク科ブタクサ属の一年草。 北アメリカ原産の草花で、明治時代に日本に渡来した外来種です。 ブタクサは風媒花 といって、花粉が風に飛ばされて受粉がおこなわれます。 2ミリから3ミリの黄色い小花が集まり房のように咲いていて、この花粉オオブタクサ(大豚草) 北アメリカ原産。 1953年に関東地方で見つかり、現在では西日本を中心に沖縄県から北海道まで分布している。 空地、鉄道線路沿い、河川敷などに大きな群落を作る。 全体に毛が多く、茎はよく分岐して高さ3m、太さ2〜4cmにもなる。 葉は長い柄があって対生し、葉身は長さ〜30cm。 葉は掌状に3〜7裂し、裂片は細長く尖って、両面とも ブタクサ=豚草 です。 連想しましたよね?もしかしてブタ=豚?と。 そうなんです。漢字で豚草と書きます。豚の餌、ということからきているそうですが、英名「hogweed」といいます。これが直訳で豚の餌なのです。この直訳から、日本ではブタクサと呼ばれている説があります。 ス

大豚草 オオブタクサ にも花が咲いて 自然風の自然風だより

ブタクサ 豚草

(2)点鼻3日目と早い段階で,鼻粘膜にはブタクサ花 粉抗原に反応するTh2細胞が集積し,点鼻を継続する と経時的にTh2サイトカイン産生量は増大した(図1 D).特に,(3)鼻粘膜に浸潤するCD4+ T細胞はブタク サ花粉刺激なしにIL2と共にIL33で刺激すると大 量のIL5とIL13を産生しブタクサ (豚草) キク科 ブタクサ属 春の杉と並んで、秋のブタクサと言えば花粉症の原因植物として有名です。 花粉症の人にとっては悪名高き植物ですが、意外とその姿を知らない人が多い。 というのも、目立たない花だからでしょう。 長い花穂を伸ばして咲きますが、緑色の小さな花だブタクサ ぶたくさ(豚草) キク科 学名:Ambrosia artemisiifolia 別名・別読み: hogweed 03年07月31日 川崎市多摩川緑地 にて 花粉症の原因として、 スギ スギ 花粉同様に問題になるが、空き地などの減少や除草対策により少なくなってきている。 なお、 セイタカアワダチソウ

Oobutakusa

豚草

ブタクサ ブタクサの写真素材 は、ブタクサ,ぶたくさ,豚草,花のタグが含まれています。zuutoさんの作品です。ロイヤリティーフリー画像を販売しております。使用期限は無くクレジットも不要で商業利用できます。会員登録は無料です。 TOPブタクサ(豚草) キク科ブタクサ属の一年草。 北アメリカ原産で、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの広い範囲に外来種として移入分布している。 日本では明治初期に渡来した帰化植物で、全国の道端や河原などに分布する。 雌雄同株の風媒花。高さは1mほど。開花時期は7ブタクサ(豚草) 北アメリカ原産。 明治初期に渡来したが、定着したのは昭和になってから。 現在では各地で雑草化し、夏から秋にかけての花粉症の原因のひとつになっている。 茎にはふつう軟毛があり、高さ03〜1mになる。 葉はやわらかく、下部では対生、上部では互生し、2回羽状に深裂する。 雄頭花は直径3〜4mmで、細長い総状花序につく。 雌頭花は雄

知恵の輪 愛媛の植物図鑑 ブタクサ

ブタクサ Twitter Search

ブタクサ花粉の時期はいつからいつまで 時期や症状 対策を解説 ユーグレナ ヘルスケア ラボ

ブタクサ

ブタクサ 豚草 に虫瘤 Aliveさんちのしゃーしー植物園

ブタクサ 豚草 オオブタクサ 大豚草 天草の植物観察記

ブタナとブタクサ 野に草

1

ブタクサ 豚草

ブタクサ 豚草 いなかの路

ブタクサ 豚草 里山ぶらぶら歩き

ブタクサ 豚草 秋の花粉症の原因植物の写真素材

豚草 ブタクサ はどんな植物 Weblio辞書

花粉症をもたらす ブタクサ ってどんな草 由来や花粉時期などを解説 暮らし の

セイタカアワダチソウ 背高泡立草 ブタクサ 豚草 みつい台周辺の花と蝶

ブタクサ Wikipedia

ブタクサ

ブタクサ の画像素材 花 植物の写真素材ならイメージナビ

ブタクサ 豚草 Hayashi No Ko

ブタクサの花言葉 意味や花の特徴 花粉症の原因は Greensnap グリーンスナップ

ブタクサ の画像素材 花 植物の写真素材ならイメージナビ

セイタカアワダチソウ 背高泡立草 ブタクサ 豚草 みつい台周辺の花と蝶

セイタカアワダチソウ 背高泡立草 ブタクサ 豚草 みつい台周辺の花と蝶

ブタクサの花言葉 意味や花の特徴 花粉症の原因は Greensnap グリーンスナップ

豚草 ブタクサ はどんな植物 Weblio辞書

ブタクサ 豚草 秋の花粉症の原因植物 イメージマート

ブタクサが咲いていました 野の花とともに 気ままな生活

ブタクサ 豚草

富士健康美容サロン 秋の花粉症 ブタ草 カナムグラ ヨモギ イネ科など Facebook

1

ブタクサ 語源由来辞典

ブタクサ 豚草 キク科 ブタクサ属 野田市ホームページ

つらいブタクサ花粉の花粉症 時期 症状 対策 アレジオン エスエス製薬

ブタクサ 豚草 秋の花粉症の原因植物 イメージマート

ブタクサ 豚草 秋の花粉症の原因植物 イメージマート

セイタカアワダチソウとブタクサの拡大を防ぎましょう 柏崎市公式ホームページ

ブタクサ 豚草

ブタクサ 素人植物図鑑

豚草 ブタクサ の由来と語源 由来メモ

ブタクサの花言葉とは セイタカアワダチソウとは違う 開花時期は Horti ホルティ By Greensnap

豚草 Instagram Posts Photos And Videos Picuki Com

ブタクサの花言葉とは セイタカアワダチソウとは違う 開花時期は Horti ホルティ By Greensnap

豚草 ブタクサ の花言葉 誕プレ

ブタクサ

ブタクサの花言葉 意味や花の特徴 花粉症の原因は Greensnap グリーンスナップ

ブタクサってどんな花 花粉が飛散する期間はいつごろまで Mikaco Style 2

四季の山野草 ブタクサ

ブタクサ 豚草

ブタクサ 豚草 いなかの路

ブタクサ 豚草 に虫瘤 Aliveさんちのしゃーしー植物園

ブタクサの花言葉とは セイタカアワダチソウとは違う 開花時期は Horti ホルティ By Greensnap

ブタクサも咲き始めました 野の花とともに 気ままな生活

ブタクサ

ブタクサにご用心 夏から秋のつらい花粉症 アレグラfx アレルギー専用鼻炎薬 久光製薬株式会社

豚草とは コトバンク

ブタクサ 植物図鑑 エバーグリーン

湖国の花 ブタクサ 豚草

ブタクサ 豚草

大豚草 オオブタクサ にも花が咲いて 自然風の自然風だより

ブタクサとセイタカアワダチソウ 緑 の 小 径 Verda Vojeto

ブタクサの花粉症の時期は アレルギーの症状や対策は Horti ホルティ By Greensnap

ブタクサとセイタカアワダチソウの違い 由来 説明 場所について解説 暮らしの問題解消ブログ ライフディクショナリ

ブタクサの画像とセイダカアワダチソウを比較 秋の花粉症の原因は Break Time

ブタクサ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ブタクサ 豚 草 花々のよもやま話

豚草 ブタクサ はどんな植物 Weblio辞書

ブタクサが咲いていました 野の花とともに 気ままな生活

オオブタクサ 大豚草 草花と自然blog

ブタクサ 豚草 の花言葉と誕生花 花の持つ言葉

ブタクサの花粉症は秋から 日常生活での対策法をご紹介 アレルラボ

ブタクサ の画像素材 花 植物の写真素材ならイメージナビ

ブタクサ Wikipedia

ブタクサの花言葉とは セイタカアワダチソウとは違う 開花時期は Horti ホルティ By Greensnap

ブタクサ 豚草

ブタクサの花粉症は秋から 日常生活での対策法をご紹介 アレルラボ

Www City Noda Chiba Jp Res Projects Default Project Page 001 028 7 Ippan Pdf

ブタクサ 豚草 秋の花粉症の原因植物の写真素材

ブタクサ 豚草 オオブタクサ 大豚草 天草の植物観察記

ブタクサ

1

ブタクサ

ブタクサ Ambrosia Artemisiifolia キク科 Asteraceae ブタクサ属 三河の植物観察

オオブタクサ Wikipedia

豚草 ブタクサ はどんな植物 Weblio辞書

ブタクサの名前の由来や花粉について調査 花粉症の原因になるって本当 はてなスッキリ

ブタクサ 豚草 花粉症の真犯人 新 むかごの日記

豚草 ブタクサ の花言葉 誕プレ

ブタクサ 豚草 たけぽの 平常心是道 楽天ブログ

ブタクサ

ブタクサ 豚 草 花々のよもやま話